Geschichte und Gegenwart einer fast vergessenen Gemeinde

Wer durch Emden spaziert, ahnt oft nicht, dass die Stadt über Jahrhunderte ein Zentrum jüdischen Lebens im Nordwesten war. Zwischen Synagoge, Judenstraße und dem alten Friedhof lässt sich ein Kapitel Stadtgeschichte entdecken, das geprägt ist von Blüte, Verfolgung und Verlust – aber auch von Erinnerung.

Anfänge in Schutz und Eigenständigkeit (16.–18. Jahrhundert)

Die ersten jüdischen Familien kamen um 1530 nach Emden. Es waren aschkenasische Juden, die unter dem Schutz der ostfriesischen Grafen standen – ein Schutz, der mit Rechten und Abgaben verbunden war, aber auch einen gewissen rechtlichen Rahmen bot. Nach der Emder Revolution wurde dieser Schutz von der Stadt übernommen, was – für die damalige Zeit – vergleichsweise liberale Regelungen ermöglichte.

Der Hafenboom schuf wirtschaftliche Möglichkeiten: Viele Juden arbeiteten als Pfandleiher, Schlachter, Viehhändler oder Handwerker – Berufe, die Christen oft verwehrt blieben. Bald entstand ein Gemeindeleben mit Synagoge, Gebetsraum und einem ersten Friedhof, der 1586 an der Tholenswehr erwähnt ist. 1703 wurde an der heutigen Bollwerkstraße ein neuer Friedhof angelegt – ein Ort, der bis heute existiert.

Unter Druck: Preußische Verwaltung und wirtschaftliche Restriktionen

Mit dem Übergang Ostfrieslands an Preußen 1744 änderte sich vieles. Die rechtliche Lage der Juden verschlechterte sich drastisch: Sie durften keine Immobilien mehr erwerben, wurden stärker besteuert und durch neue Gewerbeordnungen in ihrer wirtschaftlichen Entfaltung eingeschränkt. Die Gemeinde, die zu dieser Zeit rund 93 Familien zählte, geriet zunehmend in Armut.

Eine Besonderheit in Emdens jüdischer Geschichte ist der kurze Aufenthalt sephardischer Juden – sogenannte Marranos – aus Portugal gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Sie blieben jedoch nicht dauerhaft. Bis ins 19. Jahrhundert wuchs die Gemeinde auf etwa 128 Familien an. Vor dem Ersten Weltkrieg lebten in Emden bis zu 950 jüdische Bürger – die Stadt beherbergte damit eine der größten Gemeinden im Nordwesten Deutschlands.

Emanzipation und Aufblühen: Das 19. Jahrhundert

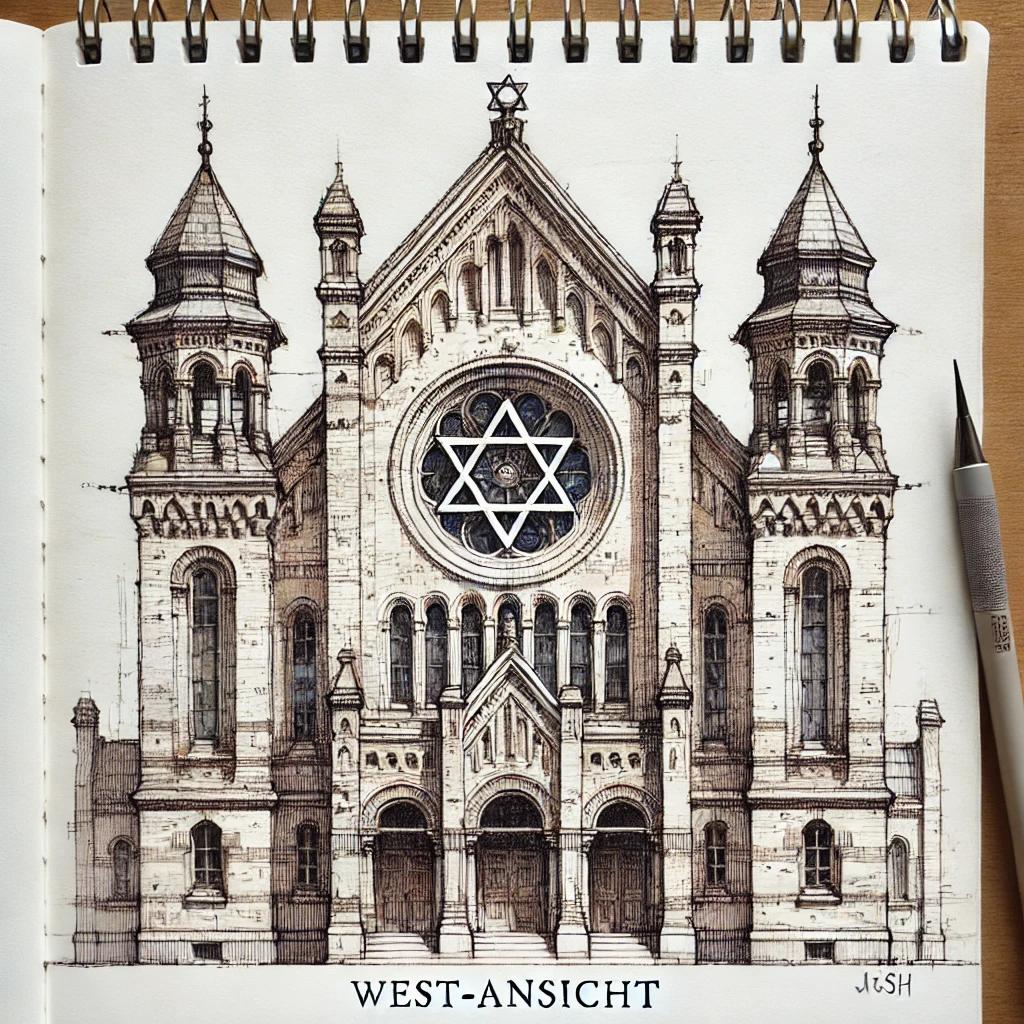

Mit der Reichsgründung 1871 fielen viele Diskriminierungen. Juden konnten Bürgerrechte erwerben, sich frei niederlassen und wirtschaftlich entfalten. Die Gemeinde erlebte eine Blütezeit – sichtbar auch im Bau einer neuen, repräsentativen Synagoge im Jahr 1836, die 1910 erweitert wurde. Sie bot Platz für mehr als 500 Gläubige und beherbergte ein rituelles Bad (Mikwe). Die jüdische Gemeinde war nun fester Bestandteil des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens der Stadt.

Zerstörung und Auslöschung: Der Nationalsozialismus

Mit der NS-Herrschaft begann der organisierte Terror. Die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 markierte das sichtbare Ende jüdischen Lebens in Emden: Die Synagoge wurde niedergebrannt, Wohnungen und Geschäfte zerstört, jüdische Männer ins KZ Sachsenhausen verschleppt. Die letzten Emder Juden wurden 1941 ins Ghetto Łódź deportiert, viele stammten aus dem örtlichen Altersheim. Mindestens 465 Gemeindemitglieder wurden ermordet. Die Gemeinde hörte auf zu existieren.

Nach 1945: Erinnerung ohne Rückkehr

Nach Kriegsende kehrten nur wenige Juden zurück. Eine Neugründung der Gemeinde erfolgte nicht. Dennoch bleibt das jüdische Erbe in Emden präsent – vor allem durch den restaurierten Friedhof an der Bollwerkstraße. Dort erinnert heute eine Gedenkstätte an die ermordeten 465 jüdischen Bürger der Stadt.

Gedenktafeln, Stolpersteine und die Benennung der ehemaligen „Judenstraße“ in „Max-Windmüller-Straße“ (nach einem jüdischen Widerstandskämpfer) sind Ausdruck einer städtischen Erinnerungskultur, die sich heute aktiv für die Aufarbeitung dieser Geschichte einsetzt.

Zeugnisse im Stadtbild

| Ort | Bedeutung |

|---|---|

| Synagoge (bis 1938) | Zentrum des Gemeindelebens, 1938 zerstört |

| Jüdischer Friedhof | Ältester erhalten, mit Gedenkstätte für die Opfer der Shoah |

| Judenstraße / Max-Windmüller-Straße | Historische Siedlungsstraße, Erinnerung an jüdische Lebenswege |

| Spuren im Stadtbild | Reste jüdischer Bauwerke, Unternehmen, Inschriften, die teils bis heute sichtbar sind |

Verbindungen über Grenzen

Ein oft übersehener Aspekt: Emden war durch seine Nähe zu den Niederlanden eng mit dortigen jüdischen Gemeinden verbunden. Über Handelswege, familiäre Bindungen und gemeinsame religiöse Traditionen pflegte man intensive Kontakte – ein Aspekt, der die Bedeutung Emdens im transnationalen jüdischen Kontext unterstreicht.

Fazit: Jüdisches Leben – Erinnerung und Verantwortung

Die jüdische Geschichte Emdens ist kein abgeschlossenes Kapitel. Sie ist Teil des kollektiven Gedächtnisses – ein Erbe, das verpflichtet. Wer durch Emden geht, kann an vielen Orten Spuren entdecken: stille Zeugnisse einer untergegangenen Welt, die sich nicht in Zahlen und Daten erschöpft. Es bleibt Aufgabe der Stadt, der Institutionen und ihrer Bürger, diese Erinnerung wachzuhalten – nicht nur für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft.